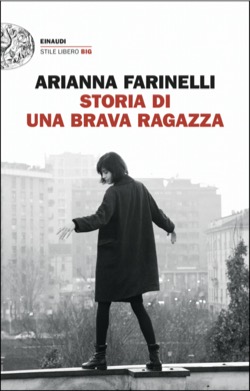

Storia di una brava ragazza: quando i pregiudizi non conoscono confini

Sinossi

Arianna Farinelli è una politologa: ha insegnato alla City University di New York, viene da un quartiere popolare. Negli anni del liceo si vergognava di abitare «allo sprofondo», ma grazie al lavoro da barista della madre ha fatto un dottorato negli Stati Uniti. Eccellere nello studio era un modo per essere vista al di là del suo corpo, che i maschi tentavano continuamente di predare, maldestri e ingordi come si è nell’adolescenza, soprattutto in un Paese sessista, in cui fino al 1996 lo stupro è stato reato contro la morale anziché contro la persona.

Che cos’è un corpo femminile, che cos’è una donna? Farinelli si interroga e ci interroga, mettendo a nudo la sua storia personale e quella delle donne della sua vita: la nonna, la madre, le amiche di sempre. Facendo appello alle scrittrici che hanno segnato la sua strada, da Annie Ernaux a bell hooks, da Virginia Woolf a Susan Sontag, porta il loro sguardo fino alla periferia romana, per esplorarne le dinamiche primordiali e restituirle con irresistibile ironia.

E ci racconta una tormentata emancipazione, senza negare le contraddizioni che toccano ciascuna di noi: l’aver introiettato, malgrado la fatica fatta per combatterlo, tutto il patriarcato possibile.

«Puoi davvero scappare da un destino quando quel destino è scritto sul tuo corpo di donna?»

Recensione

Storia di una brava ragazza è il racconto di un’emancipazione femminile nella quale molte di noi, nate tra gli anni Settanta e Ottanta, possono riconoscersi.

I primi capitoli si soffermano sugli anni dell’infanzia e dell’adolescenza dell’autrice, nata nello “sprofondo”, una periferia romana dove imperava la legge del più forte. Arianna Farinelli affronta temi di un certo spessore (le disuguaglianze sociali, il sessismo e la violenza di genere) con grazia e leggerezza, tramite l’uso di una certa ironia e il ricorso al dialetto romanesco nei frequenti dialoghi che corredano la prima parte del romanzo.

I capitoli sono strutturati per temi: i primi due sono dedicati al corpo e alla vergogna. La vergogna, si intuisce, ha occupato buona parte della vita dell’autrice; vergogna per il suo corpo che si trasformava e che i suoi coetanei non mancavano di “marchiare” con battute sessiste: “Mentre i maschi avevano un corpo, noi femmine eravamo il nostro corpo”.

Vergogna per le sue origini sociali, che emerge con prepotenza durante gli anni del liceo, quando si confronta con le coetanee della borghesia romana:

“Aria’, mi disse un pomeriggio Nicole, una compagna dalla quale la sera stessa mi sarei fermata, ti sei mai chiesta perché, quando vieni a casa nostra, mia madre entra in camera e apre la finestra?

“No, perché?”

“Perché dice che puzzi, che non ti lavi le ascelle e che non ti metti il deodorante. Sarà che prendendo i mezzi dalla periferia, con tutti quei pendolari, sudi più di noi, dice lei”.

Eppure, saranno proprio le sue origini a rappresentare la molla per il suo riscatto sociale: in quella periferia Arianna capirà che solo grazie allo studio avrebbe potuto farsi strada.

Il carburante glielo daranno la madre e la nonna paterna, due donne volitive ed emancipate che le consentiranno di dotarsi delle risorse economiche e morali necessarie a studiare durante la sua giovinezza e a insegnare, da grande, alla City University di New York.

Con il suo trasferimento in America, di cui parla nella seconda parte del libro, si entra in un clima di disillusione: quel Paese che agli occhi del mondo è la patria delle libertà e dell’emancipazione, ci viene qui presentato come una terra in cui vigono gli stessi pregiudizi e la stessa violenza di genere che l’autrice aveva sperimentato nella periferia romana in cui era cresciuta.

La sua carriera fatica a decollare subito dopo la gravidanza, lei stessa si scopre dipendente da un marito (il classico uomo d’affari statunitense) che non ha la minima intenzione di condividere le fatiche della gestione familiare. Di più: parlando con le sue coetanee, scopre che spesso le donne si autosabotano per compiacere gli uomini o adeguano il loro aspetto fisico all’immagine maschile.

Sperimenta, in sintesi, il peso delle aspettative sociali che preme sulle donne a qualsiasi latitudine: “Nell’arco di tre decenni dalla prima mestruazione una donna deve poter fare tutto: trovarsi un compagno, decidere se avere o non avere figli, avviare una carriera, mettere da parte dei soldi”.

La situazione non migliora dopo il divorzio dal marito: i pregiudizi sulla sua presunta incapacità di “sapersi tenere un marito” arrivano anche da persone di una certa cultura e di classi sociali elevate.

Quando la figlia cresce, si rammarica del fatto che molto probabilmente le ragazze della sua generazione godono di molte meno libertà rispetto a quelle che lei stessa aveva sperimentato.

Storia di una brava ragazza ci lascia tuttavia con un importante messaggio: se davvero siamo tutte sulla stessa barca, conviene fare rete e condividere esperienze e strumenti di riscatto. Solo da un racconto collettivo possono aprirsi nuove possibilità e nuovi percorsi di affrancamento da ogni coercizione.

Autrice

Arianna Farinelli è nata a Roma nel 1975. Nel 2001 si trasferisce negli Stati Uniti, dove consegue il dottorato di ricerca in Scienze Politiche (2009). Nel 2010 inizia a insegnare al Baruch College della City University of New York. Il suo primo romanzo è Gotico Americano (Bompiani, 2020).