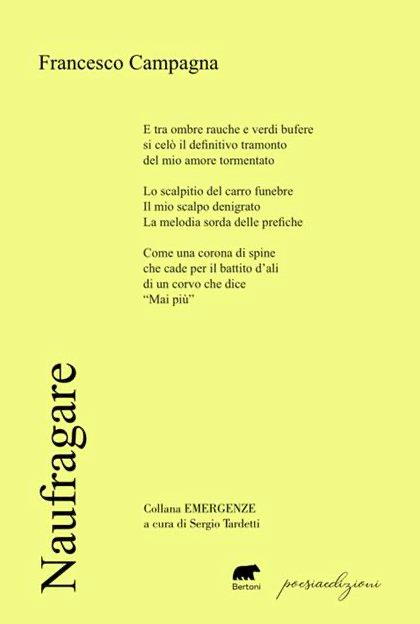

Naufragare

Sinossi

Già dal titolo, di chiara ispirazione leopardiana, Francesco Campagna rimanda a una condizione, fisica oltre che psicologica, di spaesamento, di erranza, di sradicamento esistenziale. E di un fine e non predittivo esistenzialismo sarà intriso tutto il libro.

È a una condizione in cui il paesaggio esteriore viene interiorizzato fino a entrare a far parte della mente, che il primo testo del libro si riferisce, tra elementi empirici, sinesteticamente riuniti in un’unica percezione.

Cielo, odori e rumori si radunano nella recherche di quei sovrumani silenzi che continuano a rappresentare il contraltare credibile, verosimile del chiasso della contemporaneità.

Recensione

Come accade spesso nelle situazione di difficoltà – e così è soprattutto il naufragio per chi tiene i piedi a terra -, tentiamo in ogni modo di aggrapparci alla memoria per non sentirci e soprattutto per non scoprirci soli.

In piena emergenza, in una situazione ormai estremamente critica, ecco il fascio di luce scavare dentro di noi per farci scoprire un bestiario interiore che non si conosceva.

È forse questo il primo livello della poesia: scoprirsi qualcosa di più dell’essere semplicemente un bipide implume (Aristotele docet). E allora ecco apparire per primi gli storni (Tremolii e melodie immortali / Il mormorio degli storni); poi le farfalle e le lucciole (Farfalle e lucciole / fra gli sciami / dei miei pensieri) e le cicale (Fremiti di violoncelli / Concerti di cicale).

Questi sono solo alcuni esempi, i primi che ritroviamo nelle poesie di Francesco Campagna, edite da Bertoni, riunite sotto il titolo di Naufragare.

La prima immagine che salta all’occhio, partendo dal titolo della silloge Naufragare, è anche La zattera della Medusa, di un certo Théodore Géricault. Certo, il titolo rimanda in un primo momento a Leopardi e ai suoi memorabili versi: Così tra questa / Immensità s’annega il pensier mio: / E il naufragar m’è dolce in questo mare; ma è interessante sottolineare fin da subito come la poesia di Campagna sia molto ricca di riferimenti non solo letterari, ma anche filosofici, artistici, mitologici.

L’immagine poco sopra menzionata non è un caso: nella poesia Mi perdo (ed è stato molto bello e interessante aver avuto l’intuizione) l’opera di Géricault viene citata e accompagnata da un’altra immensa citazione, questa volta appartenente a uno dei filosofi più importanti della storia stessa della filosofia. Stiamo parlando di Kant e dell’epitaffio riportato a conclusione della Critica della ragion pratica:

«Due cose riempiono l’animo di venerazione e ammirazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di queste: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me».

Altri riferimenti letterari ricordano Montale (Cocci aguzzi di bottiglia, in Zattere perdute; il termine strepitio, in Trapezisti; Io sono la fetida spugna che gorgoglia, in Al punto di partenza); Pirandello (Siamo soltanto personaggi / in cerca d’autore, in Catarsi); Baudelaire (Spleen dà il titolo a una sezione interna al libro e a una poesia.

Riferimento artistico che fa piacere ritrovare è Cabanel e il suo meraviglioso L’angelo caduto; e per ultima una citazione che non può certo sfuggire se tra le ultime riproduzioni cinematografiche che abbiamo visto c’è il film Oppenheimer, di Christopher Nolan, interpretato dal grande Cillian Murphy: Oggi sono / Morte / il distruttore di mondi, in Motivazione-azione-reazione. Queste sono solo alcune citazioni riprese e fatte presenti.

La poesia è anche questo: un continuo dialogo e un continuo confronto con chi ci ha preceduto.

Ritrovare molte citazioni penso sottolinei l’importanza fondamentale della letteratura e della poesia stessa, di ciò che le costituisce: la parola/le parole. E quanto sono fondamentali, le parole, nelle situazioni di crisi? Per descrivere le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri stati d’animo.

Riguardo a ciò, mi viene in mente un particolare riportato da Andrea Marcolongo in Alla fonte delle parole, edito Mondadori. L’autrice riporta brevemente uno studio condotto dall’antropologo statunitense Robert Levy, a Tahiti, curioso di capire come mai ci fosse un alto tasso di suicidi all’interno della popolazione. Qualcosa, in effetti, non torna. Com’è possibile che all’interno di una realtà come la loro, con tanti modi precisi di descrivere il dolore fisico, sia così alto il tasso di suicidio? Ebbene, il risultato è scioccante. Nonostante i diversi modi precisi di descrivere il dolore fisico, questa popolazione non aveva a disposizione alcun termine per descrivere il dolore dell’anima, la malinconia, lo spleen.

Questo breve excursus serve per fare luce sulla “semplicità” con la quale Francesco Campagna ha preso a modello alcuni lavori – letterari, filosofici, artistici – per farli propri e fare uscire il proprio mondo, donarlo a sua volta nella raccolta Naufragare.

Il suo fare poesia colpisce. Alcuni versi ricordano, per il loro ritmo, come un coltello che entra piano piano (sedotto / trafitto / tradito / da luce nera, in Nane bianche; o Massacrati / dal peso / della sonnolenza / Sbranati / dalla raucedine / Violentati / dall’ubriacante / inerzia / Torturati / dai canti perduti, in Fratelli di Icaro; e ancora Cicatrici / Radici / Speranze / Parole / Paure, in Vivo dunque scrivo).

Come ogni situazione di crisi chiede che se ne esca più forti di prima – dunque nuovi, trasformati -, ecco avvenire la metamorfosi: Bianco che diventa verso / Verso che diventa arte / Arte che diventa polvere, in Risacca.

Ecco il nulla che diviene parola, parola che diviene verso e verso che di nuovo torna al nulla, in un ciclo continuo che alla domanda Cristo o Dioniso? sembra suggerire una risposta (di nuovo in Fratelli di Icaro).

Sono versi, quelli di Campagna, pieni di modelli e di suggestioni. Sono taglienti e aprono alla meraviglia.

Un’ultima suggestione che sembra suggerire la presenza di un altro grandissimo scrittore del Novecento: E venne la morte / La mia morte (sarà forse in risposta a Verrà la morte e avrà i tuoi occhi dell’immenso Cesare Pavese?)

Autore

Sulla buona strada per esser definito poeta e scrittore. Divulga arte, letteratura e luoghi meravigliosi.