Il centenario de La montagna incantata

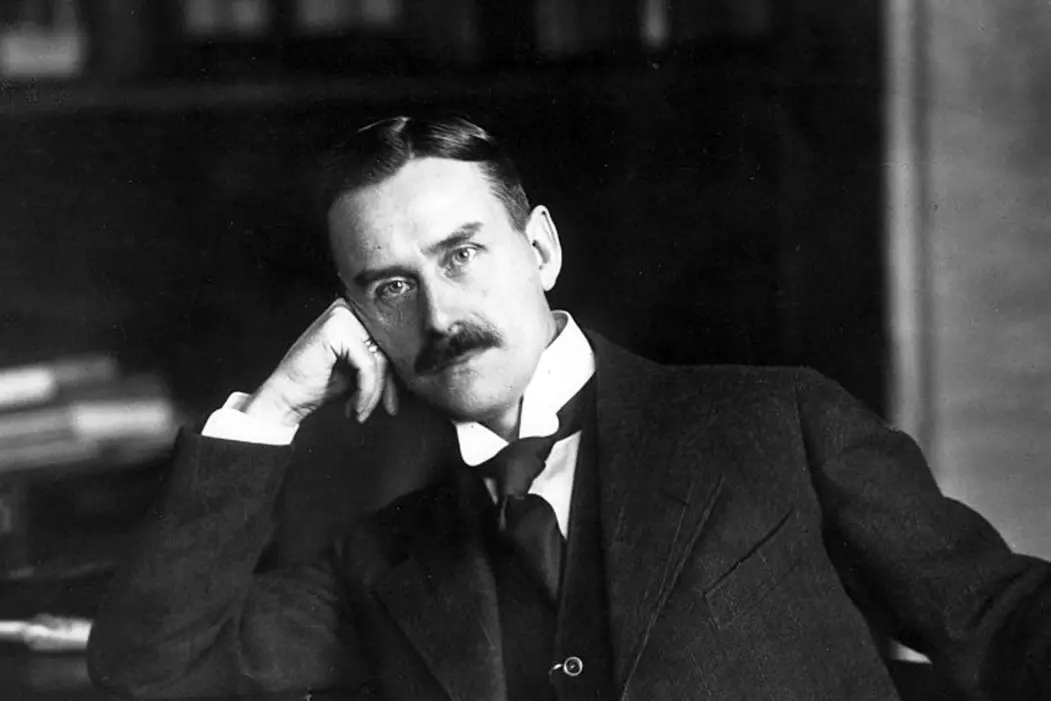

Nonostante lo stesso autore, quindici anni dopo la pubblicazione e dieci dopo il Nobel, dicesse con umiltà agli studenti di Princeton che «Spetta ai posteri giudicare se sia lecito considerare La montagna incantata un “capolavoro” pari alle altre opere classiche dei vostri studi», oggi siamo certi che l’opera di Thomas Mann, pubblicato nel novembre del 1924, lo sia. Nella medesima lezione, Mann la definì «un documento della psicologia europea e dei problemi spirituali nei primi trent’anni del secolo XX»; eppure questo documento – e monumento – del Novecento è stato scritto da una “postazione” un po’ strana.

Italo Calvino disse che Thomas Mann «capì tutto o quasi del nostro mondo, ma sporgendosi da un’estrema ringhiera dell’Ottocento. Noi guardiamo il mondo precipitando nella tromba delle scale».

Un secolo dopo, torniamo ad affacciarci da quella ringhiera, dall’altitudine incantata delle montagne di Davos. «La storia di Hans Castorp che ci accingiamo a raccontare – non già per amor suo (il lettore troverà in lui un giovane semplice, ma simpatico) bensì per amore della storia che ci sembra talmente degna di essere narrata».

È indubitabilmente, come ravvisava Calvino, la voce di un narratore ottocentesco, che prende le distanze dal suo protagonista, poche pagine dopo definito senza tanti complimenti “nè un genio né uno sciocco”.

Apparentemente ci muoviamo nella tradizione di un Bildungsroman, ma pian piano inizia la “deviazione” de La montagna incantata dai classici romanzi di formazione.

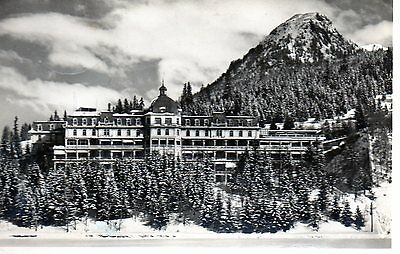

Come ci spiegherebbe Propp, se fossimo in una fiaba, la funzione dell’allontanamento è quella che mette in moto la trama. Hans Castorp, ingegnere di Amburgo, decide di andare a trovare il cugino Joachim, in cura nel sanatorio di Berghof, nel Canton Grigioni. Bastano poche giornate di viaggio per fare sbiadire affanni ed interessi quotidiani e l’allontanamento dal mondo utilitaristico cui Castorp appartiene, genera un oblio che sarà la “tabula rasa” su cui si attuerà una vera e propria iniziazione ad una vita nova, che trasformerà il giovanotto borghese in un vagabondo, ossia il quester.

È sempre Mann a richiamare il legame del suo “eroe” alla figura archetipica del quester, ossia «colui che cerca e interroga, che percorre il cielo e l’inferno […] e stringe un patto col mistero, con la malattia, col male, con la morte, con l’altro mondo, con l’occulto […] alla ricerca del “Gral”, cioè del supremo, del sapere, di conoscenza e iniziazione, della pietra filosofale».

A chi ha già scalato la prima volta la montagna, Mann chiede il favore di rileggere sotto quest’angolo visuale il libro. Benchè possa apparire arrogante, afferma lo scrittore, è essenziale leggere due volte La montagna incantata. Quale migliore occasione del centenario, allora, per ricominciare questa avventura?

È un romanzo di crescita personale, ma Thomas Mann ci avvisa che il destino di Hans ha un significato superpersonale. Gli scritti di Mann dal 1903 al 1924 ruotano tutti intorno alla decadenza della borghesia, in quell’arco temporale decisivo che portò la Germania da Impero a divenire Repubblica.

La fine del mondo tranquillo della Zivilisation, che è ragione e compostezza, a causa di forze disgregatrici. Questa disgregazione dell’esistente è metaforicamente rappresentata dall’ascesa di Hans Castorp al sanatorio. Da più parti si sono avanzati parallelismi tra la montagna a cui ascende Hans e quella del Purgatorio dantesco. La ricorrenza continua del numero 7 avvalora questa interpretazione: i sette anni di permanenza, i sette minuti della misurazione della febbre, i sette tavoli in cui i degenti pranzano.

Arrivato al sanatorio Berghof con l’idea di rimanere solo tre settimane, Hans si ammala e rimane al sanatorio, anche perché le abitudini dei pazienti, l’aria rarefatta, creano una sorta di ragnatela, di incanto appunto, che rende impossibile il ritorno alla vita activa di Amburgo.

La malattia è la chiave di volta per mettere in crisi un ordine considerato inamovibile, e svela al giovane vagabondo due dimensioni obliate nella vita “sana”: il corpo e il tempo. La scoperta del corpo passa attraverso una nuova percezione del tempo, interamente scandito in sanatorio dalle esigenze del fisico: le visite mediche, gli orari dei pasti, la costrizione a letto, la misurazione della temperatura.

La terapia della sdraio emblematicamente è il rito di passaggio verso il mondo incantato. Nei balconi, in posizione supina sulla sdraio, avvolti dalle coperte, i pazienti respirano l’aria salubre.

L’uomo moderno, disperso in rivoli di impegni che anestetizzano il suo pensiero, nel sanatorio è costretto a stare fermo, a riflettere. Scopre il tempo in cui è solo con se stesso e con la morte, la vera convitata di pietra de La montagna incantata.

Nel suo risveglio, Hans Castorp troverà due fervidi pedagoghi, che si contendono la sua formazione: l’italiano Lodovico Settembrini, un umanista, costruito sulla figura di Carducci, e lo spagnolo Leo Naphta, un ebreo convertitosi al cattolicesimo gesuita. Da una parte il razionalismo e la fede nel progresso, dall’altra una radicale critica antimodernista, che approda ad un nichilismo. Il romanzo è occupato dalle loro lunghe discussioni, senza esclusioni di colpi, e l’indecisione di Hans Castorp sull’adesione all’una o all’altra prospettiva è la rappresentazione dello spirito europeo al bivio, tra il sogno positivista della Belle Epoque ormai agli sgoccioli e il devastante nulla che si stava affacciando con l’attentato di Sarajevo.

Un Bildungsroman beffardo, quindi, perchè alla fine di questa formazione ci sarà la deflagrazione della Grande Guerra, che constringerà i pazienti del Berghof a lasciare la montagna incantata.

Proprio quando Hans aveva scoperto la vita, attraverso l’episodio chiave di tutto il romanzo, il capitolo Neve, sarà chiamato dalle voci di morte che provengono dal mondo di laggiù. Nel capitolo Neve, Hans con gli sci ai piedi va ad esplorare le montagne intorno al sanatorio, ma viene sorpreso da una tempesta di neve. Il mondo perde i suoi contorni usati, abbacinando il quester con il suo chiarore spettrale, che è un «bianco e turbinoso nulla», lo stordisce a tal punto che rischiando di assiderare si addormenta e sogna.

Il sogno di Hans è probabilmente lo scrigno più chiuso all’interno del romanzo.

Sogna il Mezzogiorno. È su una bellissima spiaggia di sabbia bianca e intorno a lui si trovano bellissimi ragazzi e ragazze che giocano, si amano, sono in armonia come in una tela neoclassica. Tutto è perfetto. È un momento in cui il tempo si ferma per far rilucere un’assoluta felicità. Ma poi, appaiono in sogno, oltre una porta metallica, due donne grigie, seminude, con i capelli scamigliati e i seni da streghe, che sbranano un bambino. Quando Hans si sveglia, prova a interpretare quelle visioni, che rispecchiano l’antitesi tra l’apollineo prospettato da Settembrini e l’oscuro mondo irrazionale di Naphta. «Voglio essere buono. Non voglio concedere alla morte il dominio sui miei pensieri!» dice Hans, che nel momento estatico conosce il dualismo eros/thanatos, che al sanatorio è rappresentato dalla malattia e dalla sua infatuazione erotica per Madame Chauchat.

Ma il dire “sì alla vita” di Hans non lo preserverà dalla partecipazione alla carneficina della guerra.

Thomas Mann non ci dirà quale sarà la sorte del suo eroe, se tornerà alla vita. Si domanda e ci domanda: «Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l’amore?».