Benvenuto Enrico tra le pagine de ilRecensore.it, la rivista pensata per tutti i protagonisti di questa meravigliosa passione che è la lettura.

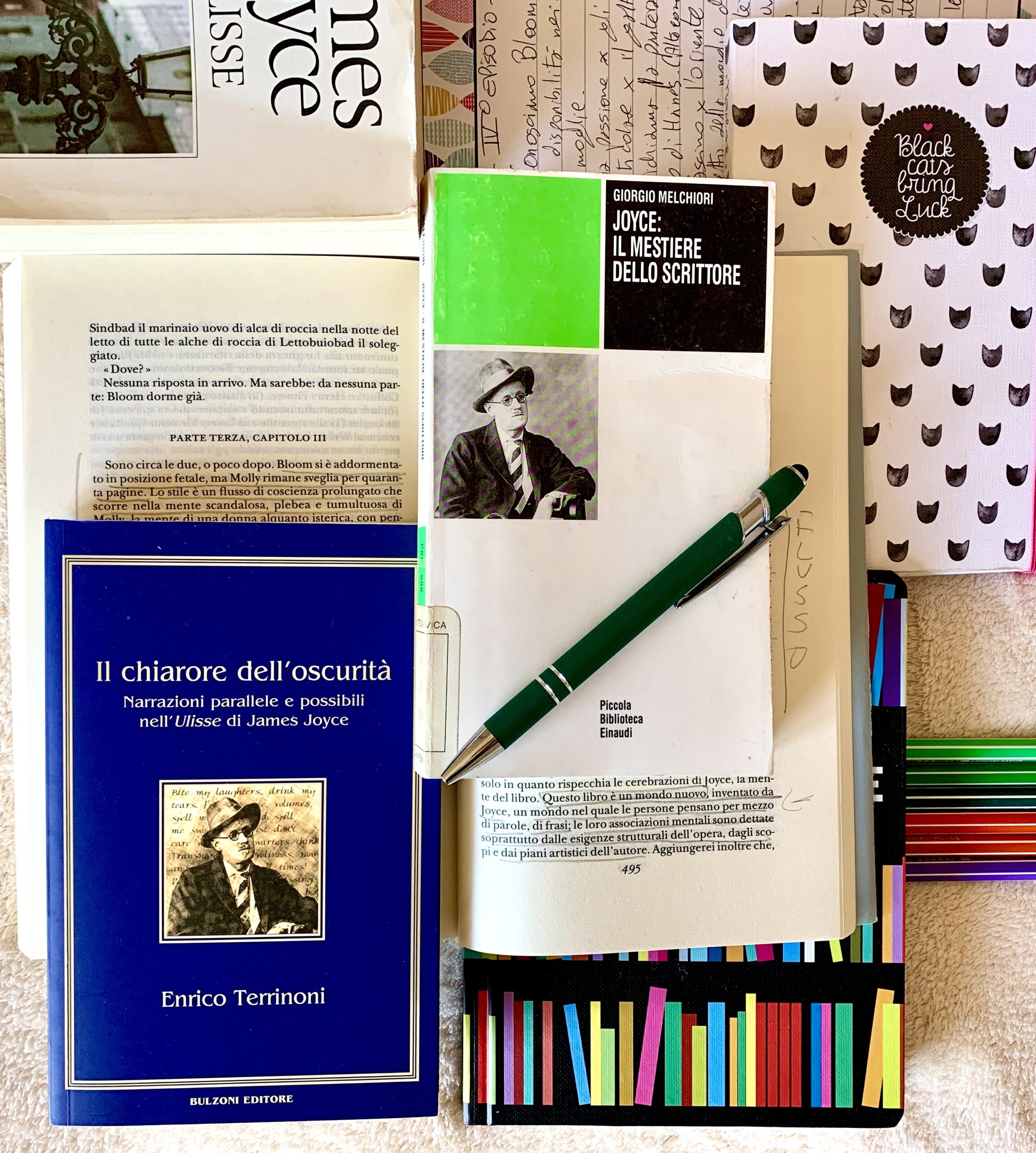

Enrico Terrinoni: tra i più grandi studiosi di James Joyce, autore di una straordinaria edizione annotata e bilingue dell’Ulisse (per Bompiani), teorico della traduzione e traduttore (tra gli autori tradotti, oltre Joyce di cui ha curato anche, insieme a Fabio Pedone, il Finneganswake, ci sono Oscar Wilde, Nathaniel Hawthorne, Edgar Lee Masters, William Leonard Packard, Alasdair Gray e George Orwell.

Titolare della cattedra di Letteratura inglese presso l’Università per Stranieri di Perugia e insegna Traduzione all’Università IULM di Milano.

Tra i suoi libri Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura (Il Saggiatore, 2019), Joyce and the Occult (Cambridge SP, 2008), James Joyce e la fine del romanzo (Carocci, 2015), Chi ha paura dei classici? (Cronopio, 2020).

Nel 2023 pubblica con Bompiani Overlook il romano La vita dell’altro. Svevo, Joyce: un’amicizia geniale, che abbiamo letto e recensito QUI.

1. Cominciamo dall’inizio e dalla strada che ti ha portato a diventare il più autorevole studioso e traduttore di Joyce. Com’è cominciato tutto?

«Tutta la mia vita di studioso si basa sulla demolizione del concetto di autorità quindi sono allergico a parole come “autorevole” – che comunque è sempre meglio di autoritario.

In traduzione, non c’è mai nulla di definitivo, anche se a editori, critici e lettori piace pensare che questa o quella traduzione possano esserlo, appunto, definitive.

Tutte semplificazioni naïve di quello che avviene a un testo in traduzione, ossia “cambia”.

In traduzione i testi cambiano, da un’altra lingua passano a una lingua altra, e fatti salvi gli errori, le sviste, le interpretazioni non coerenti, che possono essere dei traduttori, dei revisori, degli editor o degli editori, le traduzioni non sono mai definitive, e i critici o i traduttori non sono mai autorevoli, men che meno autoritari.

O meglio, lo sono nella condizione consolatoria di chi si sente comandato, e così, tranquillizzato, o chi vuole sentirsi di comandare, di dettare il gusto, le interpretazioni.

Tutte fandonie.

Il traduttore, come il lettore o lo spettatore, o l’attore, che è interprete, non è essere passivo, ma agente attivo, cambia il testo “con la testa”.

Questo è quello che insegna Joyce: a liberarci dall’autorità, con il conseguente paradosso che più lo studi, ovvero, più ti immergi nel suo abisso, e meno lo capisci, meno lo comprendi.

Perché comprendere vuol dire perimetrare, e l’infinito non ha perimetri.

Poi, che molti parlino di Joyce dal punto di vista di chi ha capito, questo è un altro discorso.

A me fanno sorridere quelle posizioni granitiche.

E lo dice uno che studia Joyce da 30 anni.

Come per la quantistica si diceva che chi pensasse di averla capita non ci aveva capito nulla, così con Joyce: chi pontifica è un povero illuso.»

2. Quanto deve rimanere nell’ombra la voce del traduttore, a favore di una traduzione il più possibile testuale? Penso soprattutto a Celati e la sua traduzione molto personale.

«L’ombra è lo spazio dell’umano, lo insegna un mentore di Joyce, il suo eroe, Giordano Bruno.

Non si esce dall’ombra, perché fuori c’è la luce e la luce acceca.

Di qui il paradosso del tradurre: schiarire per non chiarire, rivelare per ri-velare, schiudere per non chiudere mai.

Le traduzioni cosiddette letterali le fanno bene le macchine traduttive e non servono a niente. I traduttori che si rintanano nel loro angolino di invisibilità lo fanno a loro rischio e pericolo.

Tradurre significa scrivere, materialmente.

Cambiare, di un testo, tutto il visibile, tutto l’udibile.

Cosa resta? L’invisibile.

E chi lo può mai verificare, soppesare, l’intangibile?

Tradurre è una possibile impossibilità, ma è anche quello che facciamo sempre, quello che siamo: cambiamo dunque siamo.

Se non cambiamo – nell’uso sia transitivo che intransitivo del termine – non siamo.

Questo non significa potersi prendere libertà semantiche ingiustificate. Ma i grandi scrittori, come i grandi traduttori, non si sostituiscono agli originali.

Sanno di non doverlo o poterlo fare.

Li affiancano, sono il loro megafono, spandono ed espandono la loro opera.»

3. Svevo e Joyce, entrambi ossessionati dalla morte, tanto da richiamarla più volte nella loro narrativa. La letteratura diventa l’unico modo per esorcizzarla? Ci insegna anche come vivere meglio? A loro è servito per apprezzare di più il loro tempo terrestre?

«Scrivevano per vivere, invece di vivere per scrivere.

Non erano obbligati a farlo da condizioni di mercato, lo facevano per cambiare il mondo, o meglio, per consentire ai lettori di cambiarlo, questa è la mia opinione di lettore e studioso di entrambi.

I grandi scrittori sono sempre politici, perché i grandi uomini sono immersi nel sociale, nel magma della società, e se non ne accettano le regole, gettano le basi per cambiarle.

Non agiscono con i manganelli, come fanno i poliziotti, ma come Manganelli, agiscono con le parole, perché le parole sono le armi dei deboli – se solo lo sapessero – ma non si usano per dare forza all’ordine: semmai per additare, esporre, denunciare, dell’ordine la fragilità, la presunzione, l’ipocrisia.

Joyce e Svevo vivono di letteratura perché la letteratura è la loro vita, ed è per questo che leggerli può farci vivere meglio.»

4. Nel presente quale autore potrebbe essere così coraggioso e visionario da smuovere la letteratura e scuoterla nelle sue fondamenta? Parliamo di Alasdair Gray? Di Wallace? Di Danielewskij?

«Alasdair aveva quella stessa loro tensione ideale, pratica, immaginifica, e linguistica.

Rendere la periferia il centro, perché nell’universo infinito, centro e periferia coincidono, come in un cerchio che si espande senza fine.

Non gli ho mai chiesto se conoscesse Bruno, ma non è importante.

In Lanark lui si colloca su quel solco, su quella scia, parola che in inglese si dice anche wake, un lemma chiave per Joyce.

E Joyce nel Wake, nel Finnegans, chiama Bruno immensipater, che sta per emancipator ma anche immensi pater, il padre dell’immenso.

E Bruno aveva scritto il De Immenso.

Alasdair Gray era, è, un altro padre dell’immenso.

Consiglio, per capire quello che sto dicendo, di leggere oltre a Lanark anche 1982 Janine.

Per vedere quelle ambizioni, però, più che scrittori del presente, consiglierei scrittori del passato, che poi sono i veri scrittori del futuro.

Primo tra tutti William Blake.

Il presente ci sfugge.

Siempre.»